宇治の興聖寺で驚きの血天井を見た!!紅葉で有名な曹洞宗のお寺

※本ブログでは記事中に広告情報を含みます

知る人ぞ知る宇治の紅葉スポット

興聖寺

平等院があまりにも有名すぎて、あまり知られていない節がありますが、宇治の紅葉で人気のあるお寺さんです

正式名は曹洞宗仏徳山 興聖寺

【そうとうしゅうぶっとくざん こうしょうじ】と読みます。はじめ『こうせいじ』と読んでいたのはここだけの話

今回、興聖寺へは私用できていたため、秋のいい季節をご紹介できません。

ですが、もう1つの見所【血天井】はしっかり撮影してきましたので、他の見所とあわせガッツリとご紹介してみたいとします!

興聖寺の見所

興聖寺で有名な見所ポイントから、個人的に素敵だなと思った所を紹介します

興聖寺の参道【琴坂】

興聖寺の入口です

この総門をくぐると琴坂という名の参道があります

突き当たる山門までの距離およそ150m

秋になると紅葉の参道となり、思わずため息の出る美しい景観が広がります

(出典:興聖寺 みどころ)

琴坂という名前の由来は

細長い坂の形と横を流れる谷川のせせらぎが琴のように響くことから、琴坂と呼ばれる。

引用先:興聖寺 みどころ

う~ん。いつか自分の目で見てみたいですね(^_^)

どこか中国風!?興聖寺の山門

興聖寺で象徴的な山門

見た目も特徴的で、日本様式ではあまり見かけませんよね

どこか中国風というか。禅宗だからかな?

山門を下から見る

興聖寺の枯山水庭園

山門をくぐると目の前に薬医門

さらに抜けると枯山水庭園がお目見えします

この庭園をしっかりと見ていなかったのですが

蓬莱山や三尊石が組まれているとか

右側にロケットのような物がたっています

これは、旧相輪とよばれるもので、もともと宇治川の中の島にあった供養塔だといわれております

庭園を違う角度から

正面にみえる建物は僧堂

いわゆる坐禅道場で、僧侶たちが修行する場所です

のちほど紹介します

庫裡(受付)にある魚板

先ほどの薬医門をくぐり、右へ進むと庫裡(くり)という建物があります

庫裡とは台所や厨房のことをいいますが、ここでは受付も兼ねています

もし、拝観を希望される方はまずここからスタートになります

拝観料は500円です。

ところで皆さん、先ほどからこれ気になりますよね(笑)↓

なんだと思います?

これは【魚板】や【魚鼓】といいます

何か事(食事など)を始める時、腹を叩き音を鳴り響かせ合図をします

いわゆる時計の役割をはたします

おそよ1.5m~2mある大きな木の魚で、禅寺でよく見かけます

ごらんのとおり、穴が開いているため、いまは使用せず展示物として飾っています

こちらが台所。中へは入れません。

大書院と池泉庭園

受付をすませ、奥にすすむと突き当たりに大書院があります

書院とは客間のことをいいます

大正時代、行啓(外出)のおり貞明皇后がお使いになられたようです

素敵なお部屋ですよね(^_^)

通路から見た大書院

こちらは大書院前の池泉庭園

ひとめ見て思ったのは

『ごちゃごちゃしてる…』

狭い空間に石が沢山ありすぎて、なんだか落ち着きませんでした

もっとも、専門家が見たら意味のある組み方なのかもしれませんが…

興聖寺の法堂。禅宗では中心的な場所

お次は法堂です

写真は法堂の入口にある杉戸

だいぶ色が剥げていますが、味わい深い

こういった杉戸、個人的に好きだったりする

でっかい木魚!!

なになに?

静かな心で木魚をさすりながら1つだけ願い事を念じてください

と書いてある。へ~そうなんだ。

けど、さするの忘れてた…。

法堂はお寺の中で中心的な場所。中は立ち入り禁止です。

天井から吊るされた天蓋(てんがい)や瓔珞(ようらく)が、キラキラと輝いています

興聖寺の中で、ここが1番きらびやかでした

ご本尊は釈迦牟尼佛(慶安3年)

公式によると

木造、寄木造り。攝津の国、自笑庵にあったものを開基、永井尚政公が譲り受けたもの。寺伝では道元禅師の自作とされている。

写真をアップしたもの(見にくくてすいません…)

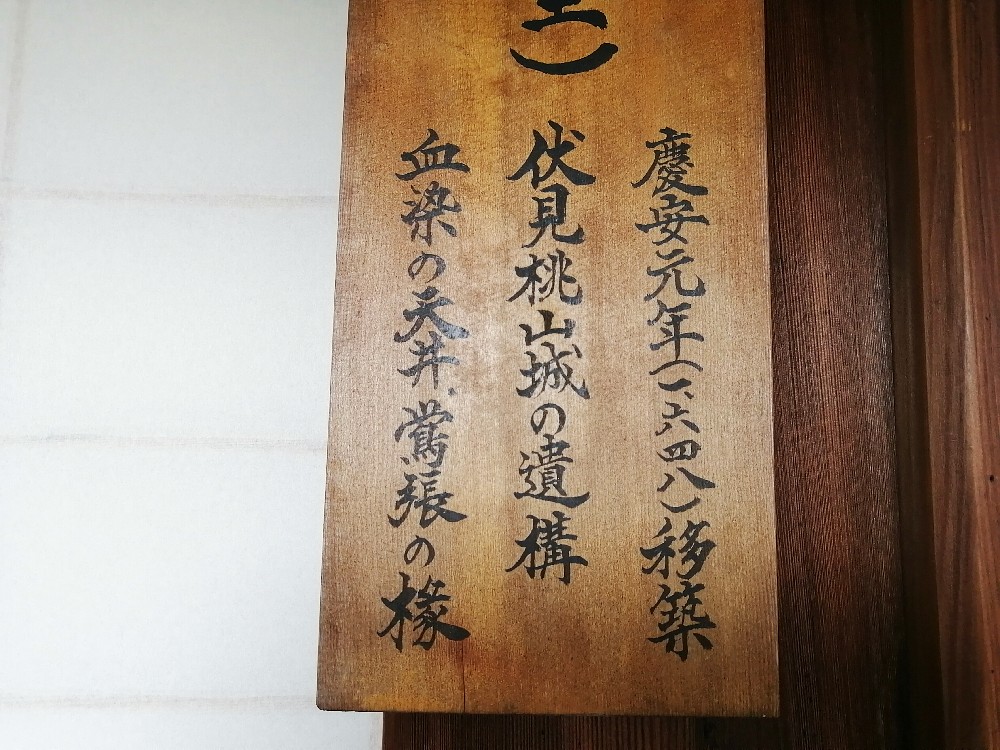

興聖寺の血染めの天井

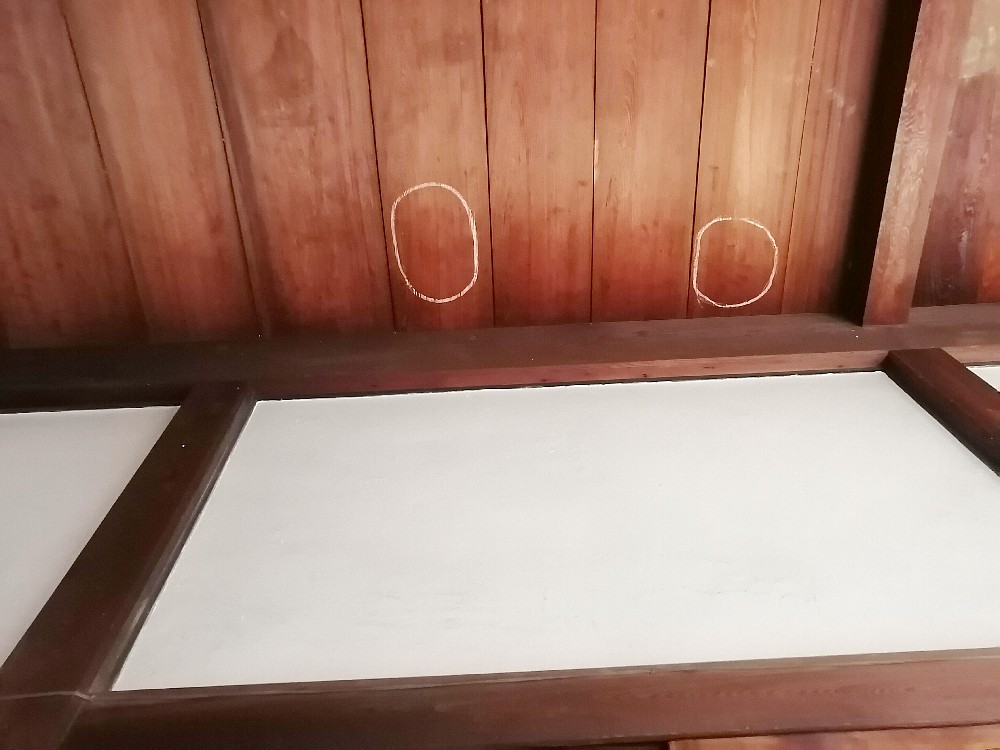

法堂の部屋の入口に血染めの天井があります

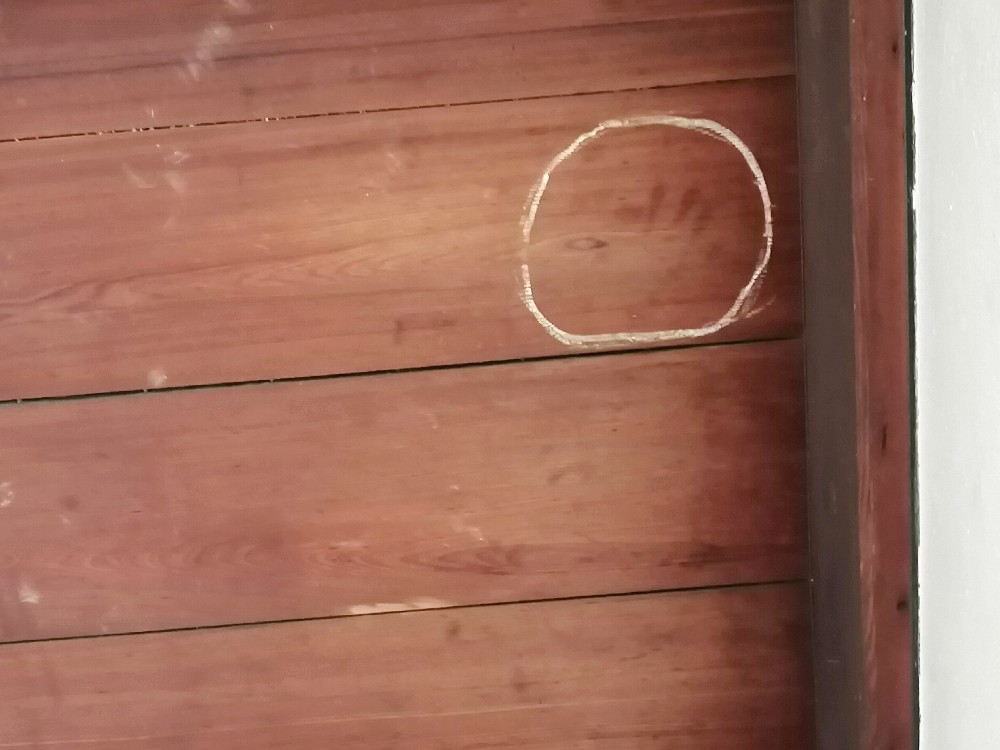

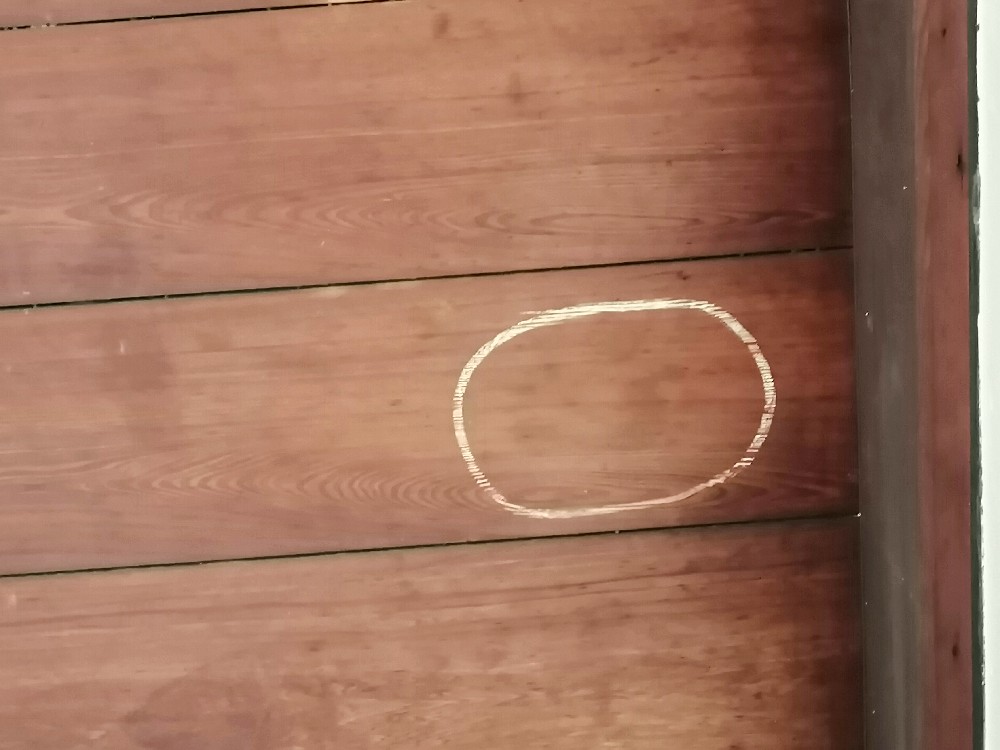

天井を見上げると特定の場所を○で囲っています

少し分かりにくいので、もう少しよってみると……

手のようなものと

足のようなものがうっすらと見えます(ジーッと見てください)

この血天井は、伏見城を守っていた【鳥居元忠(徳川家康の家臣)】と、その部下達のものだと言われております

いわゆる伏見城の戦いです

数万の軍をひきいる石田三成の西軍に対し、鳥居元忠の東軍は1800人

結果、鳥居元忠の軍は全滅

最後は部下と共に自らの命をたちました

その時についた血の床板を天井にはり、元忠たちを供養したといわれています(諸説あり)

【参照】

Wikipedia 伏見城の戦い

Wikipedia 鳥居元忠

ちなみに、血染めの天井は興聖寺のほか京都に数ヶ所あります

・宝泉寺

・源光庵

・正伝寺

・養源院

・瑞雲院

あ、あと、法堂の廊下が鶯張りになっており、歩くと『キュッ、キュッ!』と音がなるので注目!

興聖寺の坐禅道場【僧堂】

禅宗といえば【坐禅(ざせん)】

なかでも曹洞宗は、坐禅に重きを置いているようで

ホームページにはこのように書かれております↓

曹洞宗の教えの根幹は坐禅にあります。それはお釈迦さまが坐禅の修行に精進され、悟りを開かれたことに由来するものです。禅とは物事の真実の姿、あり方を見極めて、これに正しく対応していく心のはたらきを調えることを指します。そして坐ることによって身体を安定させ、心を集中させることで身・息・心の調和をはかります。

【引用先】曹洞宗 公式HP

さらに

曹洞宗の坐禅は「只管打坐(しかんたざ)」、ただひたすらに坐るということです。

何か他に目的があってそれを達成する手段として坐禅をするのではありません

坐禅とはすなわち【無】

雑念や欲を消しひたすら無になる修行。

けっして何かを得るための修行ではなとしています。

とはいえ、結果的には心身の調和をはかれる側面もあるようです

余談ですが、昨今ではGoogleやFacebookといった世界の大企業がストレス軽減や集中力の向上が期待ができるとし【禅(ZEN)】を取り入れているところが増えてきているそうです

いわゆるマイドフルネスというものです

アップルの創業者スティーブ・ジョブズも【禅】を取り入れていたのはあまりにも有名ですよね

(曹洞宗の大本山である永平寺に出家しようとしていたほど)

ただし前述のとおり

僧侶の目的を持たない禅と、企業が行う目的のある禅とは似て非なるものですので、一応いっておきます

興聖寺では坐禅体験をやっていますので気になる方は

⇒こちら

と、話が大きく脱線しましたね(^_^;)

ところでさっきからあるものが気になりません?

丸い形をした座布団

これはは坐蒲(ざふ)といい、坐禅を組むときに使用します(臨済宗では長方形)

坐禅が楽になるのはもちろん、足が痺れにくくなるという優れもの

形がかわいいので、ついつい写真を撮ってしまいます(笑)

興聖寺へのアクセスや拝観時間、駐車場など

| 興聖寺の詳細 |

| 【住所】京都府宇治市宇治山田27-1 【アクセス】 京阪宇治駅から歩いて15分ほど JR宇治駅から歩いて22分ほど 【定休日】無休 【営業時間】 夜明けから日没まで(おおよそ5時~17時) ※行事により、入山規制あり。 【拝観料】500円 【駐車場】あり(500円) 【HP】興聖寺 公式HP |

駐車場は敷地内にあります

琴坂から入り突き当たって左側

(写真は琴坂をのぼりきったもの。駐車場は右側です。)

終わりに

今回は私用ということで、じっくりと見学ができなかったものの、個人的には納得のいく見学でした

ただ心残りとしては

琴坂の紅葉

が見られなかったということです

今度は秋の季節をねらって必ずやって来たいと思います!

✔️チェック

興聖寺周辺の観光スポットを探すなら楽天旅ノートがおすすめ!

⇒楽天旅ノートはこちら

【こちらの記事もおすすめ】

宇治上神社を散策!最古の神社建築がある世界遺産

【京都】宇治川べりを散策!1度は見ておきたい宇治らしいコース

| 〓スポンサーリンク |